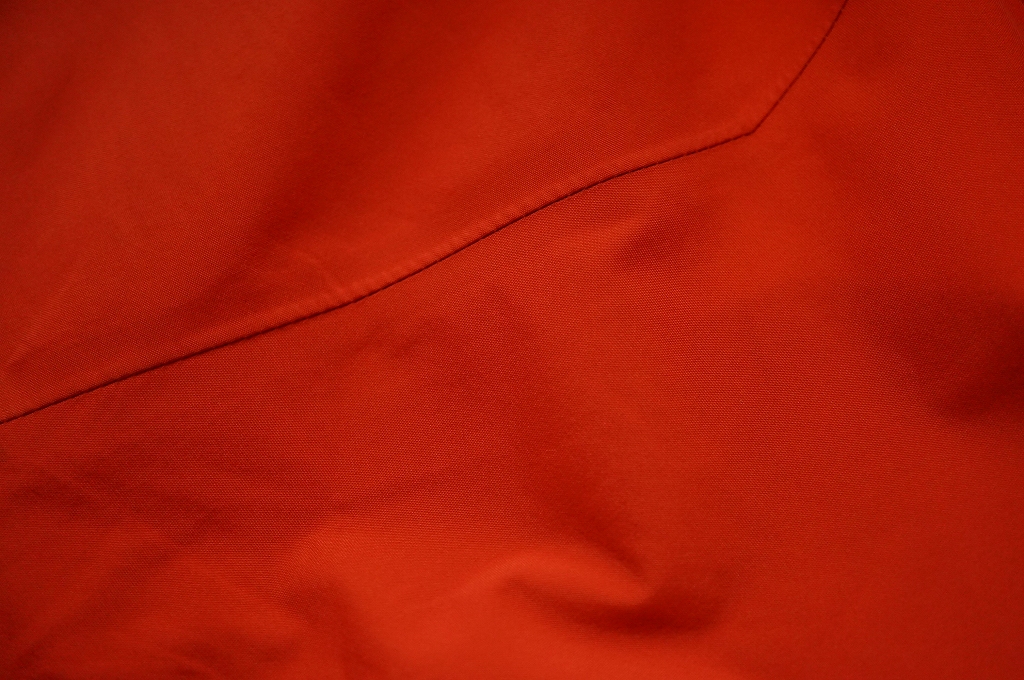

レインウェアは外からの水を通さず、中からの湿気を外に出すために様々な素材を使用している。

以下は例

- ゴアテックス

- ゴアテックスプロ

- ゴアテックスアクティブ

- イーベント

- ドライベント

- ドライベントS

- ハイベント

- フューチャーライト

- エントラント

- などなど

いろいろな名前の防水素材が使われている。

では、レインウェアを比べるときになにを見て比べればいいのか

- メーカー公表のスペック

- 素材

- 機能に影響のあるデザイン

- 洗濯表記

などを参考に選ぶといいと思います。

もちろんデザインや企業理念で選ぶという選択肢もありますがデザインや企業理念は好みになってしまうので今回は省きます。

1.メーカー公表のスペックについて

各メーカーは通常、二つのスペックを公表しています。少なくともスペックの公表をしていないものは雨具ではない可能性もあるので危険かもしれません。

スペックには二種類あります。

- 耐水圧

- 透湿性

その他通気性のありなしなども表記されているかもしれません。

耐水圧について

耐水圧というのはレインウェアに水圧をかけたときにどの程度の圧力まで耐えられるかを示しています。

当然数値が高いに越したことはないのですが、耐水圧の数値が高くなると透湿性が低くなってしまう傾向があるので、むやみに耐水圧を上げればいいというものではありません。双方のバランスが大切になります。

耐水圧が20000mm以上は、普通の使用用途であれば、どのみち水が入らないことが多いのでスペック的な差は小さいと思われます。

この耐水圧は、表地や裏地の生地の厚みによっても大きく変わります。生地が厚ければ耐水圧は上がりますが、重さも増えてしまいます。雨具の性能はバランスが重要です。

透湿性について

透湿性とはどれだけの湿気をウェアの内部から外部へ放出できるかを表しています。

数値が高いほどウェア内部の湿気を外に逃がす力が強くなり、群れづらいということになります。

透湿性の数値は高ければ高いほどいいものですが、透湿性が極端に高いモデルは、生地が薄手になり強度が弱いものもあるので、強度を落としすぎず透湿性の高いものを選ぶと良いかもしれません。

耐水圧20000mm

透湿性20,000g/㎡/24h

のように表示されます。

透湿性と通気性の違い

紛らわしい話になりますが、透湿性と通気性は違うものです。

透湿性はウェア内の湿気をウェアの外に出す力になります。

通気性はウェアの内と外で空気が通るということです。

透湿性のみがあって通気性がないレインウェアの場合は生地が湿気を吸収してから外気に放出するという動きが生まれます。

通気性があるレインウェアでは、湿気がダイレクトに外に抜けていくのでタイムラグがないというメリットがありますが、外の寒気がウェア内部に浸透しやすいというデメリットがあります。

素材について

レインウェアの防水素材には主に二種類の素材があります。

- PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)

- ポリウレタン

この素材の違いによって機能の特徴が変わってきます。

PTFE

PTFEの素材を使った雨具の代表はゴアテックスレインウェアです。

その他イーベントなどもPTFEを使用した防水素材といわれています。

特徴としては、まず経年劣化に強いという特徴があります。

また、素材そのものが撥水するとも言われています。

2.ポリウレタン

ポリウレタンの防水素材は3年から5年で経年劣化し、防水層が剥離して防水性がなくなってきてしまう可能性があります。

PTFEに比べて安価な物が多い(例外はいくつもあります)

ポリウレタンを使用したものは着心地が柔らかく着心地がいいものが多く、3年事に買い換える方にとっては悪い雨具とも言いきれません。

また、ポリウレタンの商品は機能的な差が大きい印象があるのでよく吟味する必要があると思います。

特にポリウレタンを使用した商品には透湿性能に大きな開きがあるようです。

機能に影響のあるデザイン

機能に影響するデザインとして重要なパーツとしてジッパーがあります。

ジッパー部分の構造

ジッパーが止水ファスナーかどうか、水がファスナーから入らないように表や裏から防水の生地によって水の侵入を少しでも防ぐデザインになっているかはポイントになります。

ポケット内部の構造

ポケットの内部がベンチレーションとして使えるようにメッシュになっているもの、より防水性を重視して生地を二重にして水の侵入を防いでいるものなど、デザインによって機能が違っています。

ヘルメットをかぶった上からフードが被れるかどうかも違いがあります。

コードロックの形状も各社違いがあるので使いやすいものが良いと思います。

特にフードを閉めるコードロックとドローコードの数はフードのフィット間に大きく影響します。

その他のこととして、ポケットの位置も、ハーネスやロープを使用する人は高い位置にポケットがあるものが使いやすく、普段使い用としては低い位置にポケットがあるものが使いやすいと言われます。

レインウェアブランドが採用している、透湿性試験方法にはA1、B1、B2など様々な方法があります。採用する方法によって透湿性の値は変わるので、レインウェアがどの試験方法でどの値なのかもよくチェックする必要があります。B1はいい数値がでやすい。A1はいい数値がでにくいなど、実験している環境が違います。