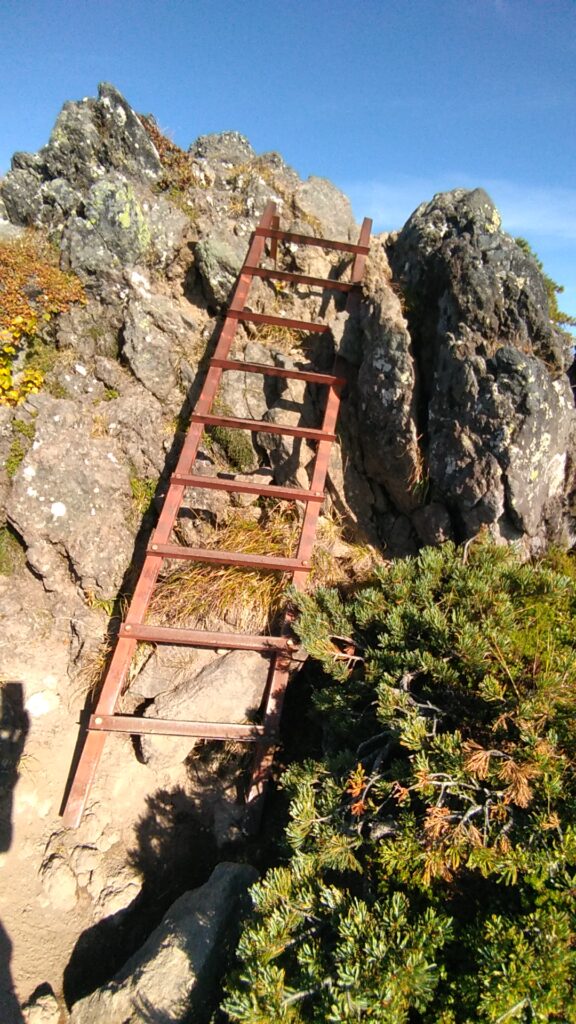

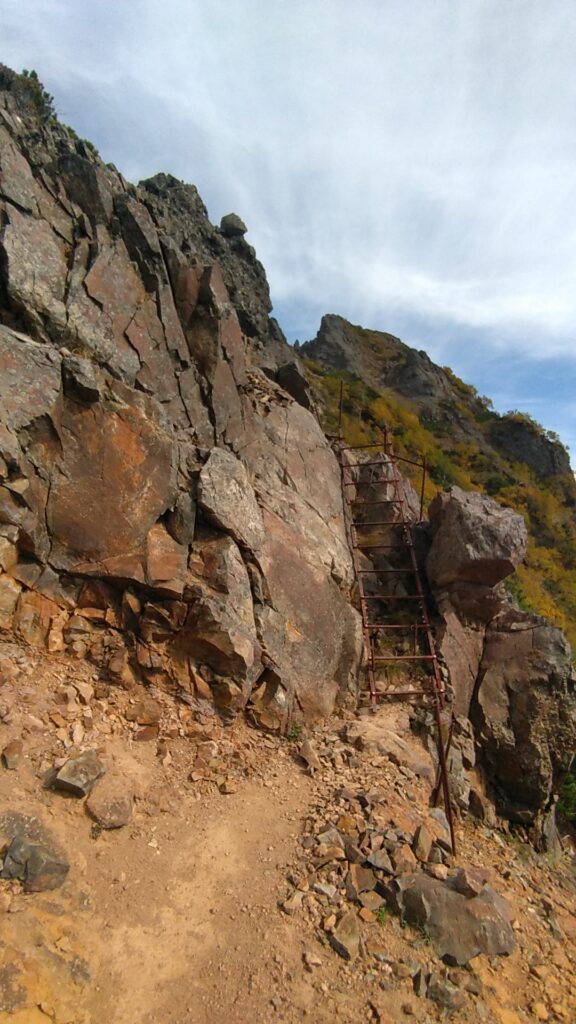

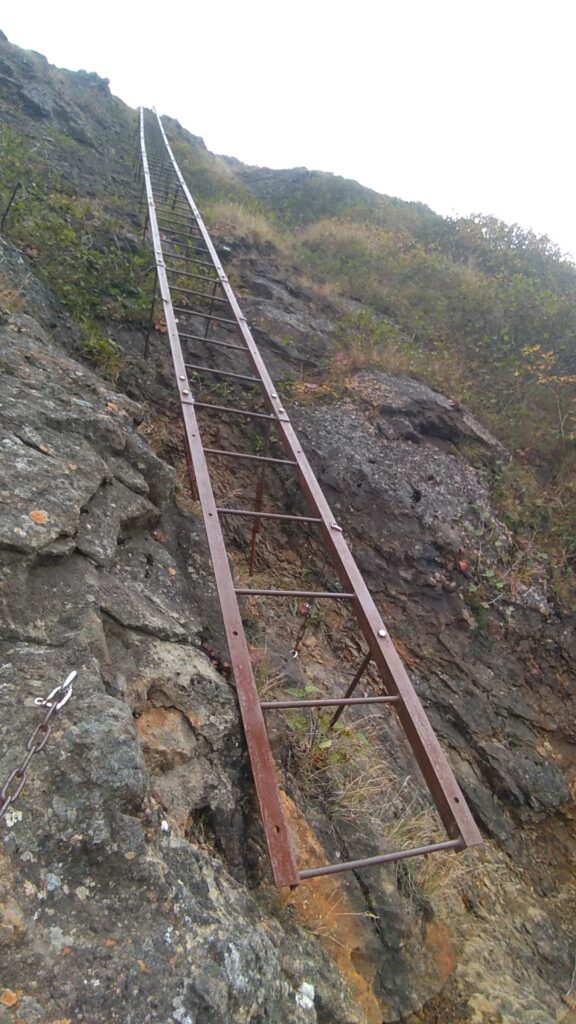

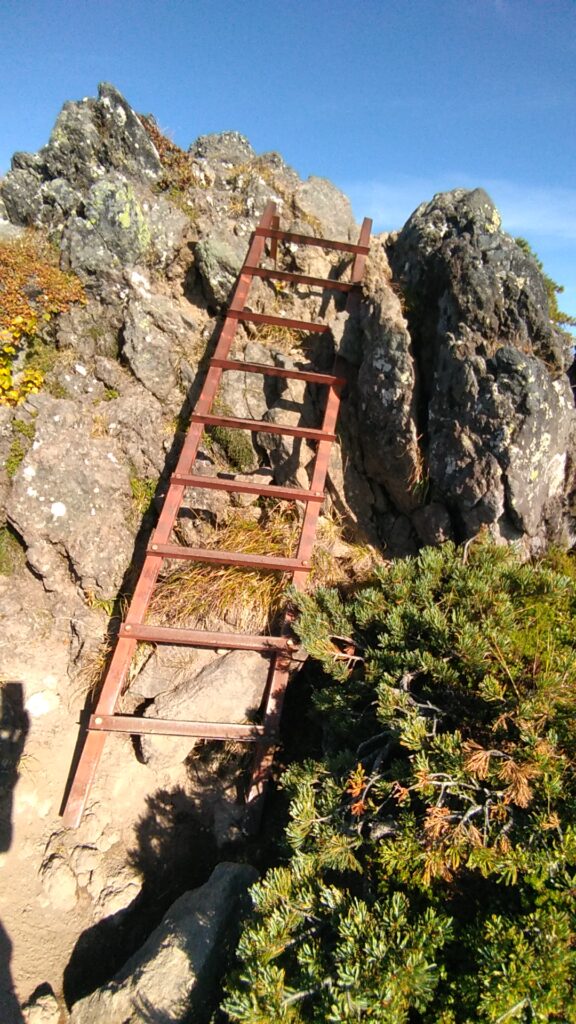

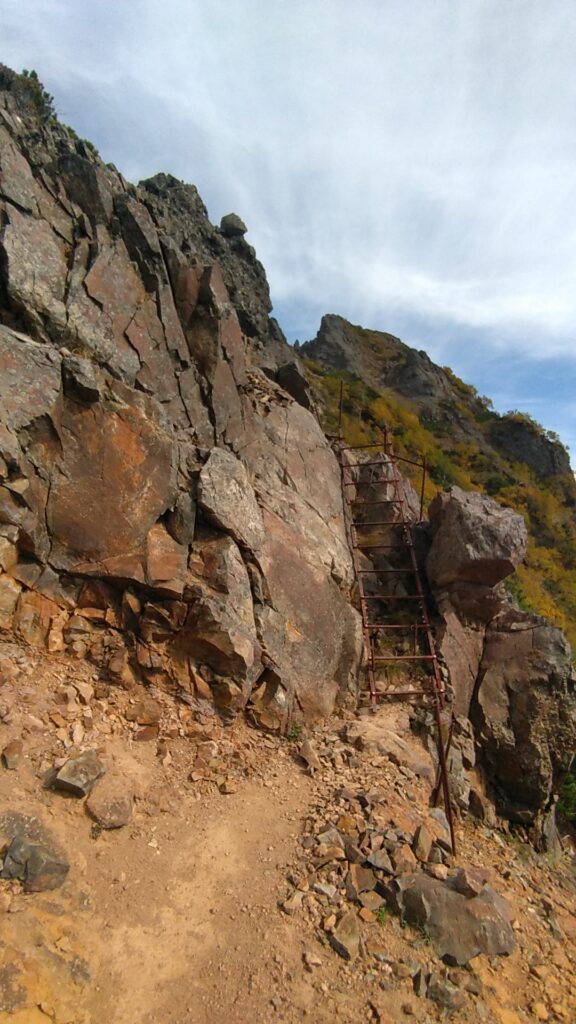

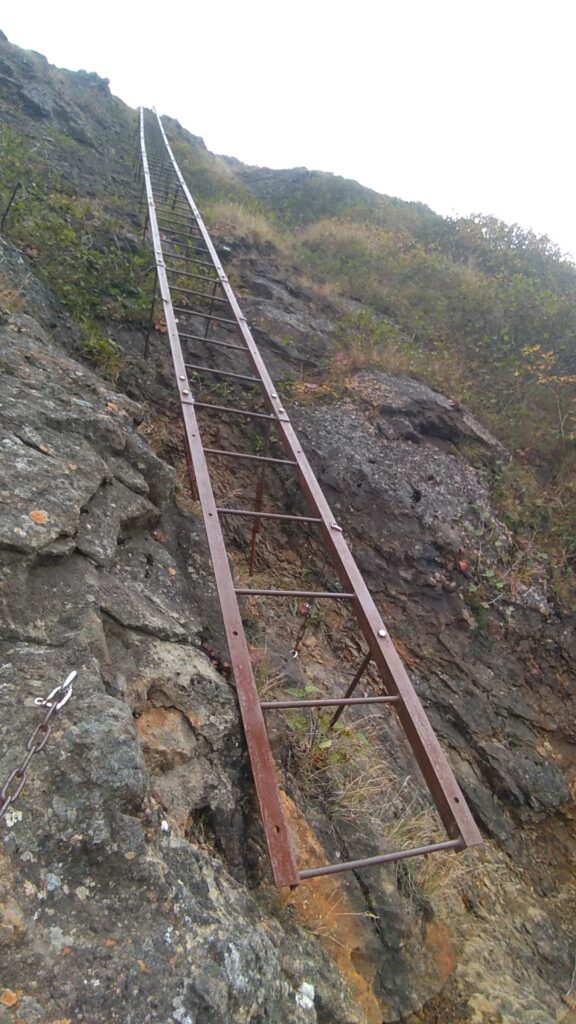

( 御小屋尾根から行者小屋に抜ける際に最も危険を感じた場所です )

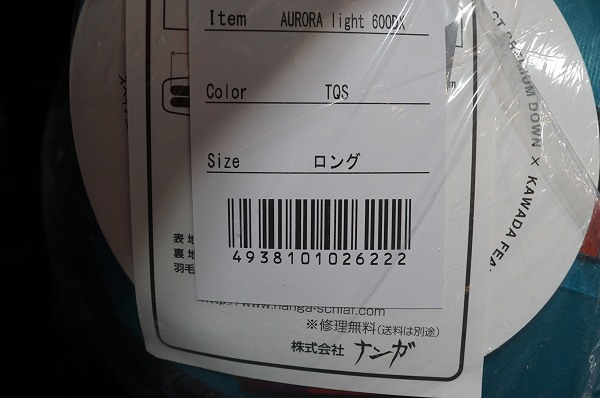

シュラフは体を全身覆うことができる構造になっているので、重量比で最も効率よく保温をすることができるアイテムになります。ですので、最も気温が下がる夜をテント内で過ごすにはシュラフが欠かせません。

シュラフを選ぶうえで最も重要な事は、どれだけの保温力のシュラフを選ぶかという事です。

これは、これから行く山のテント場の夜の気温を予測することから始まります。

真夏でも北アルプスの稜線になれば、夜には気温が一桁台前半になることも珍しくありません。

真夏でも真冬のような気温になるということです。

しかし、体感温度は個人差が大きいので万人に共通のセオリーは存在しません

はじめは少し暖かすぎるくらいのシュラフを持って行って、徐々にその人にとって最適な厚みのシュラフに切り替えていくのが理想的です。

シュラフには、どれだけの温かさで耐えられるのかという参考の数値が出ています。

ただし、メーカーごとに独自の基準で数値を出すと、他社との寝袋との比較ができないので、

ヨーロピアンノームという寝袋の性能を計る共通の基準によって計られた性能値などでシュラフを比較するとわかりやすいです。

その際最初は快適温度で見ていくことをお勧めします。限界温度で見ていくと人によってはかなり寒い状況になってしまいます。

色々な季節でテント泊するようになると、行く山の気温に合わせて寝袋は数種類持つことになる可能性が高いです。

寝袋は種類によって、防水生地の物や撥水加工のみのものなどとくちょうがあります

使う人の身長や体格に合わせて寝袋のサイズを選ぶことが大切です

登山用品店にはいろいろなタイプの登山靴が並んでいます

ここでは、それぞれの登山靴の特徴をご説明いたします

登山靴には大まかに分けると以下のタイプの登山靴があります(細かく分けるとさらに細分化可能)

1.マウンテンシューズ

2.トレッキングシューズハード

3.トレッキングシューズソフト

4.ハイキングシューズ

5.アプローチシューズ

6.トレランシューズ

7. ウィンターマウンテンブーツ( 雪山用登山靴)

8.沢登用登山靴

9.クライミング用シューズ

以下一つづつ見ていきます

・ソールが非常に固く、多くのものでソールのつま先側にクライミングゾーンというフラットな足の裏の部分が存在します。

・ソールも比較的そりが浅く、フラットな形状なものが多いです。

・セミワンタッチアイゼン(冬用の10~12本の爪の付いた滑り止めの一種)が装着できるように後ろコバというパーツが踵についています。雪山用登山靴にある前コバはありません。

・足首のホールド力も非常に強いものが多いです。

・比較的重量は重いものが多いです。

このタイプの靴の特徴はソールが固く、足裏が比較的フラットでつま先にフラットな部分があるため、岩場で小さな凹凸につま先を引っかけて立ち上がることがしやすい特徴があります。

ですので、岩場の多い山で好んで使用されることが多いです。

また、ソールが板の様に固いので登山の歩き方であるフラットフッティングに慣れている方は選択肢に入れてもよいと思います。

ただ、岩場などの急な登りには強いのですが、長い平地などの歩行の際には多少歩きづらさを感じると思います。

山に慣れている方向きの靴です

基本的に防水性あり

私が良く登山で使用している靴はトレッキングシューズのハードタイプです

春夏秋の3シーズンでは、マウンテンシューズの次にソールが固く、足首の保護力も強い靴になります。

ただ、足の裏は若干反り返りがあり、クライミングゾーンもありませんので、岩場よりは普通の登山道向きの靴です。(岩場が登れないというわけではありません)

足の裏に反り返りがあるので平地が長く続く登山でも使いやすいです。

後ろコバがありませんのでセミワンタッチアイゼン (冬用の10~12本の爪 の付いた滑り止めの一種)はつきません

基本的に防水性あり

トレッキングシューズハードの少しハイキングシューズ寄りになった、

足首の保護力がトレッキングシューズハードに比べて弱くなり、ソールの固さがトレッキングシューズハードに比べて柔らかくなったものです

基本的に防水性あり

私はハイキングシューズを低山の日帰り登山で使用しています。

ハイキングシューズはトレッキングシューズに比べてソールが柔らかく、靴も軽量に出来ています。

足首の保護力もトレッキングシューズより劣りますが、ランニングシューズよりははるかに優れています。

ソールが柔らかいので、歩きやすくなだらかな斜面が多い山ではとても歩きやすいです

初めて登山靴を履く方でも、違和感が少なく履けるモデルが多いです

基本的に防水性あり

アプローチシューズは基本的に、クライミングをするときに岩場の手前まで行くために使用する靴です

足首もないモデルも多いので、普通の靴の様です

普通の靴との違いは、ソールが固めのモデルが多いことと、クライミングゾーンがついているものが多いこと

防水性のあるモデルも存在することです

防水性はあるモデル、ないモデルと両方ある

私は普段用の靴としても使っています

ウィンターマウンテンブーツは雪のある山で気温が低い山で使用する靴です

もしくは気温が高くても、10本~12本爪のアイゼンをフィット感よく使用したい時に使用する靴です

日本の雪山でも、寒い時期に当たれば-20度以下になることも十分考えられます。

そんな時はウィンターマウンテンブーツでなければ足が凍傷になってしまう危険が高まります。

気温が低く、風が強かったり、行動時間が長ければ、ウィンターマウンテンブーツでも凍傷になることはあります

ウィンターマウンテンブーツの最大の特徴はその他の3シーズン用の登山靴よりも保温力が高いことです。 どのブーツも、3シーズン用の靴よりも分厚い作りをしていて、特殊な保温素材などを靴の中に入れているモデルも多いです

また、ソールの固さは登山靴の中で最も固く、前コバ、後コバがあるので、セミワンタッチアイゼンだけでなくワンタッチアイゼンの装着も可能です。

ソールの形状も他の靴と比べてもさらにフラットな形状をしています。

沢登用のシューズは、苔の付いた滑りやすい石の上で少しでもグリップが効きやすいようにフェルトを張り付けたモデルがある事が特徴です。

フェルト以外にもゴムのソールを付けたものも存在します

水の中に完全に入って使うため、防水性はなく、水抜けがいいようになっています

クライミングシューズは靴底が完全なフラットな形状になっていて、岩の上で滑りにくいようなゴムが全面に張られているシューズです。

岩場でクライミングする時のみ使用するシューズです

クライミングシューズの中にもいろいろなタイプのシューズが存在します。

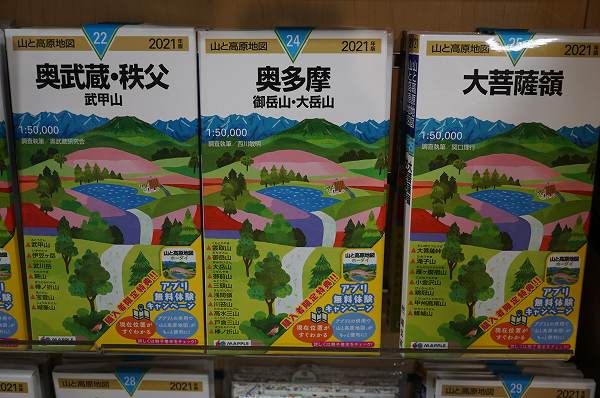

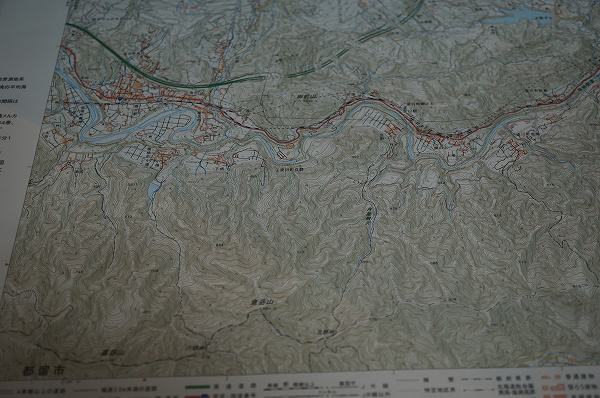

登山で使用される地図には二種類あります

1.山と高原地図

2.国土地理院1/25000地図

それぞれの地図の特徴について見ていきます

※最近では地図ソフトやアプリを使用する方も多いかと思いますが基本的にはこの二つのどちらかのタイプの地図が表示されています(両方がミックスした表示もあります)

縮尺 1/50000 の山と高原地図は登山で良く使われている地図です

メリットとしては、

山小屋や水場などの情報や、温泉、駐車場などの登山者が知りたい情報が多く記載されていることです

縮尺が1/50000なので広範囲の地形を把握することができます

デメリットとしては、詳細な地形を表す等高線が大まかなので地形の特徴を把握しづらいです

国土地理院 1/25000地形図は地形の特徴が掴みやすいため、山慣れた登山者が良く使用しています

メリットは

縮尺が 1/25000なので詳細な地形を読み取ることができる事です

デメリットは

山小屋や水場などの情報や、温泉、などの情報が山と高原地図ほどわかりやすく記載されていないことです 水場などは全く記載されていないことが普通です

等高線を自分で入れる必要がある

地形が詳細に表されている分、地図で表示されている地域の範囲が狭いです

登山で使用されるウェアの種類

雪山など低温の環境で主に使用されます

生地の強度が強い特徴があるので、個人的には藪が濃い山で使用することもあります。

登山をするうえでは必携の装備がレインウェアです。

雪山にハードシェルを持っていく時以外は必ず携行する装備です

ウインドブレイカーやソフトシェルは、なくても登山は可能ですが、あると便利な場合も多いです。

秋春の涼しくなってきた時や、夏でも標高の高い山の稜線などを歩く時にあると便利なことがあります。

ただ、軽量化をするときには、 ウインドブレイカーやソフトシェル は置いて行って雨具の上着で代用することもあります

夏の標高の高い山や秋春、冬場などではとても活躍するアイテムです。

軽量でコンパクトになるので軽量化にも貢献します

気温の低くなる山では必ず必要と言ってもいいくらい重要なアイテムです

特にテント泊をする時には重要なアイテムになります。

厚手のフリースは嵩張るので最近はあまり使用していません

こちらのフリースは20年以上前に購入したノースフェイスのフリースですが

今でも使えます

ハイロフトのフリースは気温が低くなる秋春、冬に持って行くことが多いです

昔の厚手のフリースよりも動きやすく、嵩張りづらいので便利です

薄手のフリースは、夏の高山や秋春の低山、冬にも使うことがあり、オールラウンドに使用可能です

グリッドの極薄でフリースは、夏の登山で使用する予定で新たに購入しました

ウールのハーフジップ長袖は、冬山の登山で良く使用しています

ウールと化繊混合ハーフジップ長袖 は山ではあまり使用していませんが、ウール単体よりも強度があるので秋春の登山などでとても便利だと思います

薄手化繊ハーフジップ は、夏の登山で良く使用しています。

ハーフジップがある事で暑いときにジッパーを下げたりできるのも便利です

首の後ろがハイネックになっているので紫外線の強い夏の登山で便利です

薄手化繊ハーフジップ(前身ごろ厚め、背中極薄手) は、秋春の登山で良く使用しています。

ハーフジップがある事で暑いときにジッパーを下げたりできるのも便利です

首の後ろがハイネックになっているので紫外線の強い時も便利です

前身ごろが厚く、後身ごろが薄くなっているのは、常にザックを背負っていて背中に汗をかきやすい登山での使用を考えた登山ウエア特有の考え方です。

ウールは抗菌作用もあるので汗をかく登山では消臭効果もあり使いやすいです

ただ、強度には劣ります

こちらの長袖も二か所破けたところを縫い合わせています

冬の低温下の登山においてアンダーウェアの性能が非常に大事になります

冬の低温下の登山においてアンダーウェアの性能が非常に大事になります

予想気温に応じて使うタイツの厚みを調整します

登山用ウェアには汗戻りを防いで、肌面を常にドライに保つ特殊なウェアが何種類も販売されていて、非常に人気商品になっています

いわゆる速乾性ウェアとは全く性能が違います

一番下に着るアンダーウェアの性能は登山においては非常に重要です

ある程度装備が揃ってきたら、下着も山用のいいものを揃えるといいかもしれません

靴下は保温以外にも、クッション性をあげて足を保護する役目など非常に重要な役目を担っています

登山用の靴下は内側がパイル構造になっていたりして、クッション性を上げる工夫がされているものが多いです

厚さも様々なので、使う用途に応じて、靴下の厚みを変えることも重要です

ただし、登山靴を選ぶときに使用する靴下の厚みを考えて、その厚みの靴下を履いて靴を選ぶことが重要になります

登山をするときは登山用のソックスがお勧めです

最も重要なアイテムは、レイングローブです。

標高の高い山では夏でも雨が降ればかなり体感温度が下がります。

そんな時は防水の手袋がとても役に立ちます。

手先が冷えてしまうと全身が冷えてしまいますから注意しましょう

風が強い日や雨の降っていない少し肌寒い日などは防風のグローブが役に立ちます

晴れた紫外線の強い日などは、紫外線カット機能の付いた薄手のグローブが役に立ちます

薄手の手袋の場合は、スマートホンのタッチパネル対応の手袋がお勧めです

紫外線対策で帽子を被る場合はハット

それ以外の機能全般で考えた場合はキャップがお勧めです

キャップはハットと違ってレインウェアのフードを被った時に邪魔にならないので機能的です

私はつばが半分に折れるタイプのキャップを使用しています

つばが半分に折れるタイプのキャップならザックに収納しやすいですし、ザックに収納した時につばに変なくせがついてしまう事を防ぐことができます

ニット帽も保温の為にとても重要なアイテムです。私は標高の山に行くときは夏でも持って行くことが多いです

ネックウォーマーは軽量でコンパクトに収納できるわりに、保温効率がとても高いのですごくお勧めです

私は夏の登山でも標高の高い山に行くときは持って行くことが多いです

、

山の中で調理の為の火力を得る為の道具にはいくつかの種類があります

その中の代表的な物を今回ご紹介します。

1.ガスストーブの使用

2.アルコールストーブの使用

3.固形燃料の使用

4.ガソリンストーブの使用

それぞれについて特徴があるので解説します

ガスバーナーは山の中での調理において現時点で最も普及している調理器具です

(2021年9月)

1.火力が強いモデルがある

ガスバーナーにもいろいろな種類がありますが

強い火力が出るモデルも多いです

2.火力の調整がしやすい

アルコールストーブや固形燃料と比べても火力調整は最もしやすいと感じます

弱火も強火も可能です

すごく強くできるかどうかはモデルによります

3.着火がスムーズ

ライターやマッチ、マグネシウムマッチなどを使えば比較的着火がスムーズです

最も着火しやすい気もします

付属の着火装置では山では着火しないこともあるので注意が必要です

4.春夏秋冬 季節を選ばずに使用できる

缶の種類を変えたりマイクロレギュレーターを搭載することで冬でも使用できるモデルがあります

つまり低温下でも一定の火力を維持してくれるモデルが存在します

1.長期で山に入る時ガスの缶を大量に持って行かないといけないので嵩張り、重量が増える

長期で山に入るときに大きな容器に燃料を大量に入れて持っていくということができないので、必然的に大量のガス缶を持っていくことになります。そうすると、ガス缶の容器の重さだけ全体重量が増してしまいますし、とても収納が嵩張ってしまいます。

2.故障のリスクがゼロではない

どうしてもある程度精密な作りになっている以上故障のリスクがあります

事実、故障して修理の為に登山用品店にガスストーブをお持ちになる方は多くいらっしゃいます

3.使用済みのガス缶や使用途中のガス缶が家に大量に溜まりがちになる

ガスのストーブの場合、どうしても満タンに近いガス缶を持っていきたいという心理が働きます。

半分だけガスの入ったガス缶を二つ持っていくよりは満タンのガス缶を1つ持っていく方が、軽量化できますし、コンパクトに収納できるからです。

ですので、中途半端に残ったガス缶が家に残っているうちに新しいガス缶を購入するという状況に陥りやすいです。

4.燃料の入手がしにくいことがある

登山用のガスバーナーの多くは、OD缶と言って一般的なカセットコンロのCB缶ではない形の商品が多いので、登山用品店など一部のお店でしかガス缶の入手ができません。また、ストーブのメーカーと同じメーカーのガス缶を使うようにメーカーが指定しているので、ガス缶入手の敷居がさらに高くなっています。ただし、最近では、アウトドア用の商品でCB缶使用の商品も出てきています。

1.軽量化が可能

私の持っているエバニューのアルコールストーブは本体が34g

ゴトクが13gなので合計47g

あとは、燃料のアルコールを持っていくだけなので

軽量化可能です。

2.コンパクトに収納できる

少量の使用では、アルコールストーブは缶がない分、コンパクトに持ち運べます

3.燃料のタイプによっては消毒用にもなる

燃料がアルコールなので消毒に使えるタイプのアルコールを入手すれば食事前の手の消毒ができます。

4.濃度の濃いお酒でも使えるかも

スピリタスのような濃度の濃いお酒でも燃料にすることができるでしょう

燃料が余ったら飲むこともできますしね

5.燃料を使い切った後のゴミが少なくて済む

使いかけのガス缶、使い終わった後の空のガス缶が家にたまる現象を防ぐことができます

6.燃料の入手がしやすい

本体とゴトクさえ持っていけば、アルコールなら外国でも入手しやすいです

7.入れる燃料の量を調整すれば、何分で火が消えるか予測できるので自動調理可能

米を炊いたりなどの自動調理が可能です

1.火力調整がしづらい

アルコールストーブもモデルによっては火力調整ができるモデルもあります。

ただ、火力の調整に関してはガスストーブに軍配が上がると思います

私の持っているエバニューのチタンストーブは火力調整が一切できません

どちらかというと結構強火の状態のみです

2.火を止めたり、着けたりが不便

アルコールストーブは火を止めたり、また着けなおしたりするのが不便です

私の持っているエバニューのチタンストーブは 、基本的に途中で火を消せませんし、少ない燃料に着火させるのも少しやりづらいです

最初に入れる燃料の量を絶妙に調整する必要があります

3.大きな鍋などを載せるとバランスが悪い

ガスストーブには大きな鍋を載せても安定するようなセパレートタイプなどがありますが

アルコールストーブは小さいので大きな鍋を載せるのには不向きな気がします

1.超軽量化可能

私の持っているチタニウムストーブは13g、燃料がひとかけら14gだとしても

27gでストーブセットが完成です。(ライターやマッチも必要ですが)

2.いつか固形燃料が燃え尽きて火が消えるので、自動調理可能

固形燃料が何分持つかを把握しておけば、米を炊くなどの自動調理が可能

1.風に弱い

私の持っているチタニウムストーブは、とても軽量ですが明らかに風には弱いです

2.火力が弱い

基本的には固形燃料は火力が弱いので、お湯を沸かすまでに時間がかかります

また、冬での使用では火力の弱さがさらにデメリットになり、なかなか温まらない状態になる可能性があります

3.基本的に小さな構造のものが多いので、ゴトクの種類によっては安定が悪いです

大きな鍋などは、火力も弱いので使いにくいと思います

1.火力が強い

ガソリンストーブは比較的火力が強いです

2.レギュラーガソリン使用可能モデルであれば、外国に行っても燃料の入手が容易

最近のガソリンストーブは、添加物を取り除いたホワイトガソリンではなくレギュラーガソリンの使用もできるモデルが出てきているので、外国で使用する場合燃料の入手が容易です

3.長期で山に入るときに、多くのガス缶を持たなくてもよい

長期で山に入るときに、大きな燃料タンクに燃料を入れていけば、大量のガス缶を持っていかなくてもよい

1.ガソリンストーブは火が安定するまでに、時間がかかる

ガソリンストーブは着火の瞬間大きな炎が上がることがあり、周囲の物を燃やしてしまうリスクがあります

2.ガスストーブと比べて重量が重いものが多いです

3.着火するまでに時間がかかる

着火までの間に、ポンピンング、プレヒート(モデルによって)などの作業が必要になり、最初の着火までにかなり時間がかかります

4.タンク内の圧力が落ちてきたら再度ポンピンングが必要になる

日本の山には多くの動物が生息しています。

山の中で出会った動物の一部を掲載します。

ゴルゴンゾーラ、バジル、生トマト、ナスのツナパスタ

みんなでかまどを作って夕飯づくり

遭難した時や休憩中の突然の雨、ザック重量を抑えたテント泊登山などの時の強い味方としてツェルトがあります。

ツェルトとは緊急用のシェルターで、簡易テントとも言えるかもしれません。

ここではそんなツェルトについてご紹介いたします。

ツェルトとテントを比較したときのメリット・デメリットを上げます

・軽い

・コンパクト

・被って使うこともできる

・重さと大きさの割に内部空間が意外と広い

・気密性が低いので、中でストーブを使った際に、一酸化炭素中毒になりづらい

などがあるかと思います

・一枚生地で透湿性もない生地の物もある為、内部が結露しやすい

・設営にコツがいる

・気密性が低いので隙間風がある

・地面から虫が入ってくる事がある(底が開いているため)

などの特徴があります

横に寝そべることはできない被る、タイプのものであれば105gという軽量なものもあるので持ち運びしやすいです。

ただ、実際に使った場合は横に寝そべることができるタイプが便利です

横に寝そべることができるタイプのものだと230g~440gほどのものが多いです

横に寝そべることができるタイプのものでは、しっかりと建てることでテントの様に使うこともできます。

トレッキングポールを使ったり、落ちている木の枝を使ったり、立ち木を利用したりいろいろな建て方をすることができます。

ただし、ツェルト単体では自立しないのでツェルトを建てて使うにはコツがあります

上手く使いこなせれば、冬に使用することも可能です

ツェルトは実際に建ててみないとなかなか説明が難しいものがありますので、

ツェルトの使い方講習のお申込みお待ちしております。

お一人様から予約可能です。

お気軽にご連絡下さい。

2025/10/3

明星ヶ岳 奥和留沢みはらしコース

2025/9/14

箱根 神山

2025/9/7

宝永山 二ツ塚(下塚)

2025/7/19

仁王山 韓国 ソウル

2025/2/26

黒斑山 蛇骨岳 仙人岳

2025/2/19

刈田岳

2024年11月10日〜11月12日

台湾 雪山(3886m)小屋泊+テント泊

2024年9/24〜9/27

3泊4日 テント泊

1日目

折立〜薬師岳〜薬師峠キャンプ場

2日目

薬師峠キャンプ場〜高天原山荘〜温泉

3日目

高天原山荘〜雲ノ平

4日目

雲ノ平〜折立

2024/4/1

高水三山

2024/3/26

仙元山

2024/3/20

縞枯山

2024/3/17

不動尻

2024/2/28

西吾妻山

2024/2/12

幕山

2024/2/8

八ヶ岳の天狗岳

2024/1/5

矢倉岳

2023/12/26~27

牛奥ノ雁ケ腹摺山 テント泊

2023/11/23

越前岳

愛鷹登山口~越前岳~十里木

2023/11/16

日の出山 カレーうどん登山

2023/8/30

三浦アルプス 仙元山・ソッカ・二子山

2023/8/19

小川谷廊下

2023/6/21

小菅川本谷 沢登り

2023/3/4

唐松岳 丸山付近

2023/1/21

岩殿山

2023/1/7

那須

朝日岳、三本槍岳

ほぼ無風、気温-5度前後

2022年9月7日

鳥取県 大山

2022年7月9日

霜山・新倉山

2022年6月16日

塩地谷 沢登り

2022年6月11日

釜入沢 沢登り

2022年5月31日

七国峠~御殿峠

2022年5月24日

高尾山にてタマノカンアオイ探し

2022年4月4日

自然観察会

2022年3月29日八ヶ岳

にゅう 、中山

2022年2月8日 日光白根山 丸沼高原スキー場~頂上往復

2021/11/3~4 上日川峠~福ちゃん荘テント泊~大菩薩嶺~大菩薩峠~福ちゃん荘~上日川峠

2021/10/24 妙指尾根→平石尾根→本仁田山→鋸尾根→川苔山→真名井北陵→川井駅

2021/ 9/ 23,24,25 南八ヶ岳縦走ツェルト泊

2021/9/19 宝山 ~ 日連山 ~ 鉢岡山 ~ 峯 ~ 金剛山

2021/7/19 真名井沢 沢登り

2021/7/19 奥利根湖カヌー横断

2022年4月27日 御前山

2021年4月10日~11日渋の湯~冷山~丸山(西尾根)~高見石~中山展望台~中山~高見石(往復ルート)~賽の河原~渋の湯(温泉)

2021/03/29~30 日光澤温泉~オロオソロシの滝

2021/3/25 榛名山硯岩~掃部ヶ岳~耳岩~杏ヶ岳

2021/3/16~17 イグルービバークトレーニング![]() 日光積雪35cmでのシェルター作り

日光積雪35cmでのシェルター作り

2021/3/3夜~3/6 槍ヶ岳 新穂高温泉駅~穂高平避難小屋~槍平~千丈沢乗越~槍ヶ岳山頂~千丈沢乗越~槍平~新穂高温泉駅

2021/2/18~19 中遠見山雪洞泊

2021/2/13 鳥沢駅~高畑山~倉岳山~梁川駅

2021/2/8 武蔵横手駅~かまど山~天覚山~東吾野

2021/2/3 上州武尊山雪洞泊

2021/1/28 蓼科山 女神茶屋手前の登山口から往復

2021/1/16 丸山

2021/1/7 御岳ボルダー

2020/12/22~23 八ヶ岳南沢大滝アイスクライミング

2020/12/16 天王岩 クラックジョイ ちいせみ

2020年12月5日~6日丹沢 寄 にてショートローピング研修

2020/11/30~12/1 湯沢噴泉塔野湯とツェルトキャンプ

2020/11/28鷹取山 レスキュートレーニング

2020/11/12 伊豆ヶ岳

2020/11/9~10 竜ヶ岳

2020/11/4~6 函館山

2020/11/2大マテイ山・鶴寝山

2020/10/19 伊豆ヶ岳

2020/10/13 東天狗岳、硫黄岳、本沢温泉

2020/9/22 那須岳 朝日岳

2020/9/16~17 1日目塩山駅~大菩薩登山口~ロッジ長兵衛~福ちゃん荘~ロッジ長兵衛(テント泊)2日目ロッジ長兵衛~石丸峠~小金沢山~牛奥ノ雁ヶ腹摺山~川胡桃沢ノ頭~黒岳~白谷丸~白谷小丸~湯ノ沢峠~大蔵高丸~ハマイバ丸~天下石~米背負峠~大蔵沢大鹿林道~田野の湯

2020/9/15 九鬼山田野倉駅~池ノ山~天狗岩~九鬼山~久美山~禾生駅

2020年08月7日~8日 坪庭~北横岳~双子池(テント泊)~竜源橋~蓼科湖

2020年8月25日 小怒田ノ尾根ロープワークトレーニング

2020年8月20日~22日 8月20日上高地11時着(始発)徳本峠(テント泊)8月21日徳本峠蝶ヶ岳(テント泊)8月22日蝶ヶ岳蝶槍上高地

2020/8/15 越生駅~黒山三滝~顔振峠~吾野駅

2020/8/9 箱根鷹巣山、浅間山

2020/8/5 三国山~生藤山~茅丸

2020/8/2 奥多摩にて登山道具の実験

2020/8/1 鷹取山にて山岳レスキュートレーニング

2020/7/27 御岳山~大岳山~大滝~上養沢

2020/7/19 北高尾山縦走コース序盤~太鼓曲輪尾根

2020/6/10 高尾駅~大垂水~大洞山~中沢山~泰光寺山~榎窪山~草戸山~高尾駅

2020/3/24~25 涸沢岳西尾根

2020/2/27 北八ヶ岳 縞枯山

2020/2/25 大山三峰山

2020/2/19~20 谷川岳 雪上訓練

2020/2/17 丹沢 松田山

2020/2/12~13 八ヶ岳、積雪期技術訓

2020/2/7,8,9 富山県の国立登山研修所にて、積雪期登山技術訓練

2020年1月31日 扇山(山梨100名山、秀麗富嶽十二景)~百蔵山(山梨100名山、秀麗富嶽十二景)

2020年1月23日北横岳~ミツ岳~雨池山~歩きでロープウェイの麓(下)の駅

2020年1月9日~10日 八ヶ岳の赤岳 テント泊 美の戸口→行者小屋→地蔵尾根→文三郎尾根→行者小屋→美の戸口

2020年1月6日 丹沢 高松山

2019年12月30日 八ヶ岳 北横岳

2019年12月21日 谷川岳

2019年12月9日 丹沢 大山

2019年11月20日 大塚山

2019年10月23日 天覧山 多峰主山

2019年10月6日 八甲田山 途中まで

2019年10月1日~2日 磐梯山 西吾妻山

2019年9月4日 乾徳山

2019年8月23日 ~24日 甲斐駒ヶ岳

2019年8月6日 鷹巣山

2019年8月2日 鹿俣山

2019年6月13日 ミャンマー ポッパ山

2019年4月28日 タイ 猿山寺院

2019年4月25日 マレーシア クラビの山

2019年2月21日 雲取山

2019年2月18日 ~19日 上州武尊山

2019年1月7日 ~8日 八ヶ岳 赤岳

2018年12月16日 丹沢 三ノ塔周辺

2018年12月15日 奥多摩 御岳周辺

2018年12月9日 本仁田山 ゴンザス尾根~平石尾根

2018年11月23日~25日 奥秩父縦走

2018年11月6日~7日 妙高山・火打山

2018年11月2日 日和田山

2018年10月27日 岩茸石山~惣岳山~神塚山

2018年10月18日 天久保山

2018年10月6日 奥多摩 勝峰山(ロンデン尾根)~深沢山(幸神尾根)

2018年9月23日 霧ヶ峰

2018年9月21日 志賀高原 雑魚川流域のブナ林 自然解説研修

2018年9月13日 惣岳山

2018年9月9日 地図読み講習会の下見

2018年9月6日 乗鞍岳

2018年8月17日~19日北アルプス表銀座縦走路

2018年8月14日 千葉県 高宕山

2018年7月30日~31日 鳳凰三山

2018年7月24日 日光 男体山

2018年7月19日 安達太良山

2018年6月28日 甲武信岳

2018年6月24日つつじヶ丘→筑波山→筑波山神社

2018年6月21日 両神山

2018年6月8日 尾瀬ヶ原

2018年6月7日 谷川岳 天神峠

2018年5月16日 武甲山

2018年5月10日 陣馬山~高尾山

2018年4月16日 谷川岳

2018年4月9日 伊豆ヶ岳東尾根~伊豆ヶ岳~正丸駅

2018年4月5日 伊豆ヶ岳東尾根~伊豆ヶ岳~正丸駅

2018年3月18日 伊豆ヶ岳南東尾根~伊豆ヶ岳東尾根

2018年3月11日 黒斑山

2018年1月21日 滝子山

2017年1月1日~1月3日 マレーシア キナバル山

2017年12月21日~22日 西穂高岳

2017年11月30日 御岳山

2017年11月26日 天城山 天城高原駐車場~万二郎岳~万三郎岳 シャクナゲコース

2017年11月21日 敷地山~芋ノ沢ノ頭~ワナバノ頭~オオタギリ~大タル丸~女郎小屋乗越~女郎小屋ノ頭~日向山

2017年11月12日 丹沢 善六山

2017年11月2日 三頭山

2017年10月30日 高尾山

2017年10月28日 神塚山

2017年10月26日 馬仏山

2017年10月15日 金峰山

2017年10月4日 石老山

2017年10月2日~3日 東日原~二軒小屋尾根~芋ノ木ドッケ~七ツ石山~高丸山~鷹ノ巣山~六ツ石山~奥多摩駅

2017年9月29日 臼杵山

2017年9月14日 岩茸石山、惣岳山

2017年8月3日~8月4日 志賀高原 志賀山

2017年8月28日 三室山

2017年8月25日~26日 立山 室堂周辺

2017年8月23日 奥多摩 惣岳山

2017年8月11日~8月13日 南アルプス南部 上河内岳周辺 2泊3日 テント泊

2017年8月7日 稲子岳南壁左カンテ

2017年7月24日奥多摩 御岳山

2017年7月18日稲子岳南壁左カンテ

2017年7月10日日和田山 クライミング

2018年7月7日 丹沢鍋割山

2018年6月28日 クライミング

2017年6月4日 北八ヶ岳 蓼科山

2017年5月28日 木曽駒ヶ岳

2017年2月29日~2月30日 西穂高岳独標

2017年4月16日 明神ヶ岳

2017年3月15日 西丹沢 西丹沢自然教室~加入道山~大室山

2017年3月6日~7日 八ヶ岳 赤岳鉱泉周辺

2017年2月27日~28日 谷川岳

2017年2月23日倉沢林道~棒杭尾根~ミッツドッケ(天目山)~ヨコスズ尾根~東日原

2017年2月13日 入笠山

2017年1月21日 赤城山 黒檜山~駒ヶ岳

2017年1月11日 北八ヶ岳の北横岳

2016年12月22日 三方山、雷電山、榎峠

2016年10月18日 笠取山

2016年10月10日 三頭山

2016年10月7日 金時山

2016年8月2日 白馬岳

2016年7月7日 巳ノ戸谷 沢登り

2016年7月3日 赤岳

2016年6月2日 金峰山

2016年5月16日 景信山

2016年5月12日 杉沢の頭~高ドッケ

2016年5月10日 前後 要害山~赤ぼっこ山

2016年4月25日 飛竜山

2016年3月 日出山

2016年2月1日 孫山

2015年12月14日 寄~栗の木洞~鍋割山~鍋割峠~寄沢~寄

2015年12月 フィリピン シキホール島 バンディーラ山

2015年12月 フィリピン セブ島 オスメニアピーク

2015年10月21日 六ツ石山

2015年10月3日 城山

2015年9月19日 北横岳

2015年9月17日 自然観察会

2015年9月14日、15日、16日

1日目 室堂~浄土山~立山(雄山)~大汝山~真砂山~別山~剣沢キャンプ場2日目剣沢キャンプ場~前剣~剱岳~前剣~剣沢キャンプ場~雷鳥沢キャンプ場3日目雷鳥沢キャンプ場~室堂

2015年9月4日 北横岳

2015年8月29日 天祖山

2015年8月 至仏山

2015年8月29日 天祖山

2015年8月11日 奥多摩駅→東日原→大ブナ尾根→天祖山→表参道→東日原→奥多摩駅

2015年8月4日 富士山

2015年7月27日、28日、29日 奥穂高岳

2015年7月 高尾山

2015年7月 ネズミザス尾根

2015年7月 1日 瑞牆山

2015年6月 蕎麦粒山

2015年6月 城山

2015年5月25日 鷹巣山

2015年4月23日 本仁田山

2015年4月陣馬山

2015年3月30日 鍋割山

2015年3月26日 槇寄山

2015年3月16日 馬刈山

2015年2月20日 塔ノ岳

2015年2月10日~12日 飛竜山

2015年2月1日 高尾山

2015年1月28日 雲取山

2015年1月22日 浅間嶺

2015年1月14日 高尾山

2015年1月6日 棒ノ折

2014年12月29日 高川山

水根沢 沢登り

2013年10月~2014年1月 ヒマラヤトレッキング

など

それ以前の登山記録は省略

高校生の時から様々な山に登山